"Interessant finde ich aber, dass man beim Maschinellen Lernen nicht mehr genau weiß, was darin vorgeht", betont Schröter. Ein großes Thema ist deshalb heute auch Explainable AI, also KI, die nachvollziehbar macht, wie sie zu ihren Ergebnissen gelangt. "KI kann Unfug produzieren, weil es nur Statistik ist", sagt der Forscher. Aber Disziplinen wie die Teilchenphysik arbeiten schon lange statistisch. "Dort hat man mit KI wahrscheinlich weniger Probleme als in manch anderen Wissenschaften", vermutet Schröter. Doch genau das sei eine der Fragen im Projekt.

Der besondere Blick der Medienwissenschaften

Warum aber beschäftigt sich ausgerechnet ein Medienwissenschaftler damit? "Die Medienwissenschaft geht in ihren größenwahnsinnigen Momenten davon aus, dass es nichts gibt, was nicht medial vermittelt ist", scherzt Schröter. Auch Tiere sind intelligent, benutzen Werkzeuge, erkennen sich im Spiegel, Ameisen betreiben Landwirtschaft und haben ein hochentwickeltes Staatswesen. "Aber kein Tier legt Bibliotheken an, darum treten Tiere auf der Stelle." Zivilisation funktioniere, indem Wissen aufgeschrieben und weitergegeben werde. Damit hänge jede Zivilisation an ihren Medien. Außerdem sehe die Medienwissenschaft den Menschen als einen Effekt, der durch mediale Ordnung hervorgebracht wird: "Der Mensch ist ein System aus Körper, Gehirn, Sprechen und angelagertem Code wie Adresse, Bankverbindung, etc.", erläutert der Forscher. Jetzt gebe es ein neues Medium, mit dem sich große Datenmengen analysieren und neue Daten erzeugen lassen.

Für Schröter ist klar, dass es keineswegs den Effekt der KI auf die Forschung gibt. "Es gibt auch nicht die Forschung", betont der 55-Jährige. Datenintensive Forschung wird durch KI effizienter oder überhaupt erst möglich. Andere Bereiche wie die Kunstgeschichte benötigen ein solches Werkzeug oftmals nicht. Wieder andere wie die Klimaforschung arbeiten schon lange mit komplexen Computersimulationen, um die Komplexität ihres Fachgebietes zu erschließen. Hier könnte Schröter sich vorstellen, dass KI nur zögerlich Eingang findet, da bereits gut funktionierende Methoden existieren.

Blick über die Schulter der KI-Nutzer:innen

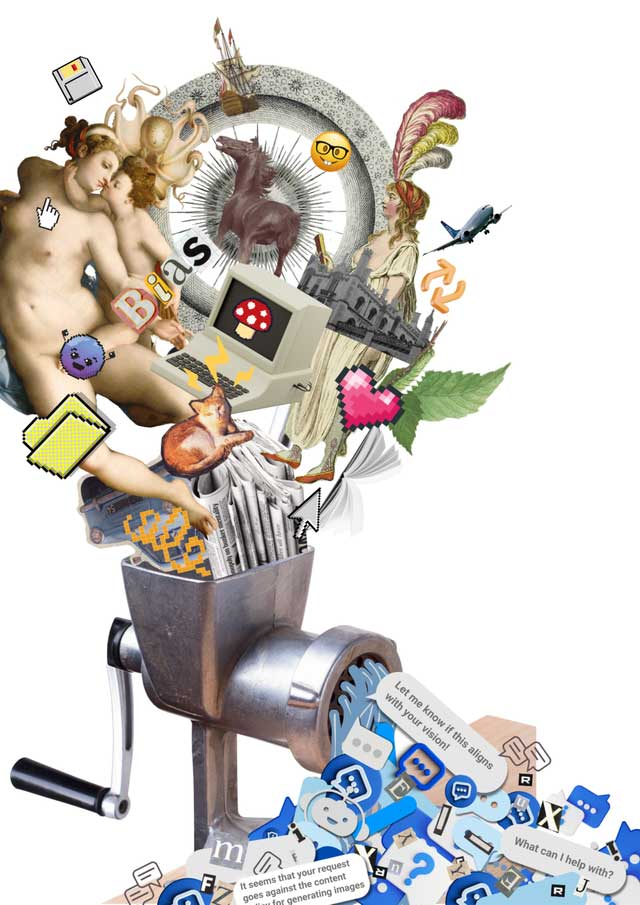

Das Projektteam nähert sich diesen Fragen auf drei Wegen. Erstens schauen die Forschenden wissenschaftshistorisch auf KI: „Daten sind nicht einfach gegeben, sondern werden gemessen und erhoben“, erläutert Schröter. „Wir schauen, welche Leute in den Daten nicht auftauchen, wie Datensätze gebiast sind oder wo Urheberrechtsverletzungen vorliegen.“ Warum sind die Daten, wie sie sind, und welche Folgen hat das?