KI und die Wissenschaften - Meinungsbeitrag von Jens Schröter

#Künstliche Intelligenz

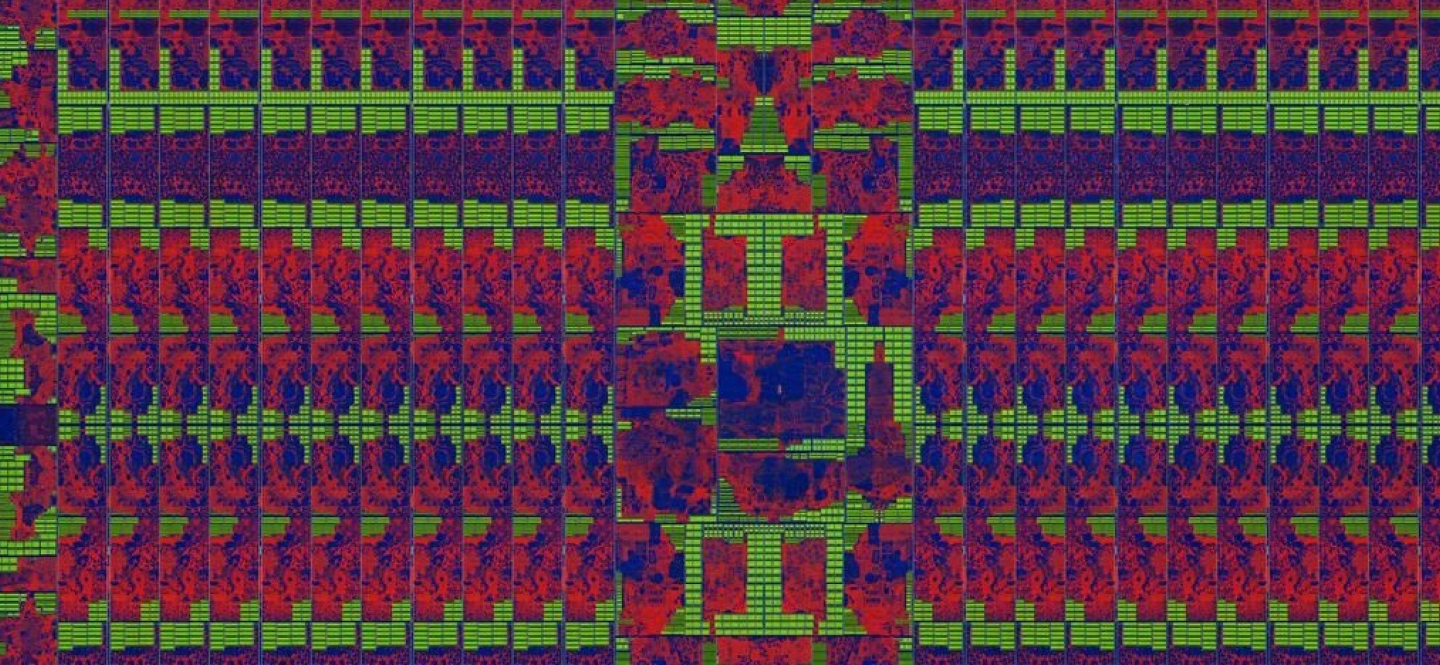

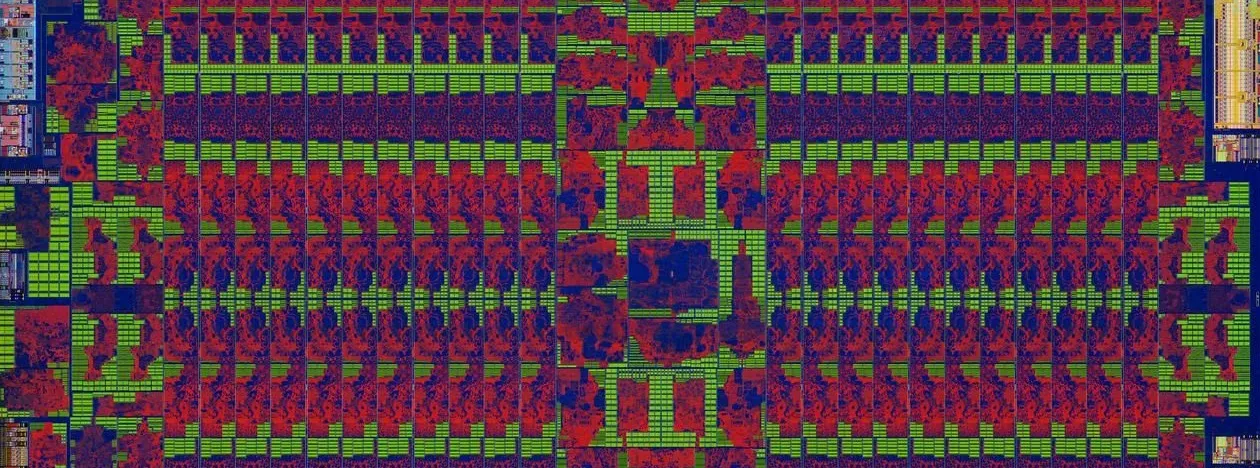

Fritzchens Fritz / https://betterimagesofai.org / https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wie wirkt sich künstliche Intelligenz auf die Wissenschaft aus? Ein Meinungsbeitrag von Prof. Dr. Jens Schröter, Lehrstuhlinhaber Medienkulturwissenschaft an der Universität Bonn.

Die Frage, wie künstliche Intelligenz (KI) das Wissenschaftssystem verändert, lässt sich in dieser Allgemeinheit nicht beantworten. Denn erstens umfasst "KI" eine ganze Reihe verschiedener Verfahren – abgesehen davon, dass viele Computerwissenschaftler:innen die Bezeichnung solcher Systeme als "intelligent" ablehnen (vorausgesetzt man kann sich darüber einigen, was "intelligent" bedeutet). Das heutige Machine Learning (= ML) dient nur der Erkennung von Mustern in Datenmengen (was sicher ein Aspekt von aber nicht deckungsgleich mit Intelligenz ist) oder der Generierung neuer Muster (in sogenannt generativer KI).

Zweitens ist "das" Wissenschaftssystem binnendifferenziert, mindestens in die großen Felder der Natur- bzw. Technikwissenschaften, der Sozialwissenschaften und der Kultur- bzw. Geisteswissenschaften. In jedem dieser Felder kann es etwas anderes bedeuten, wenn KI-Verfahren eingesetzt werden:

Einerseits muss eine gegebene Disziplin überhaupt mit großen Datenmengen operieren, damit der Einsatz von ML-Verfahren sinnvoll ist und benötigt wird. Nicht zufällig war die Teilchenphysik eines der ersten Forschungsgebiete, welches solche Verfahren einsetzte. Beschleuniger wie der Large Hadron Collider produzieren sehr große Datenmengen, die nur noch mithilfe von ML-Systemen, die wiederum durch Simulationen der, von der Theorie vorausgesagten, Prozesse trainiert wurden, analysiert werden können.

Dr. Jens Schröter lehrt Medienkulturwissenschaft an der Universität Bonn.

Die Rhetorik einer "KI-Revolution" [...] ist problematisch.

Hermeneutische, historische, ästhetische oder kritische Formen von Kultur- oder Geisteswissenschaft, die sich z. B. eher an einzelnen Werken abarbeiten, haben viel weniger Bedarf nach solchen Systemen. Die Rhetorik einer "KI-Revolution", die alle Formen von Wissenschaft gleichermaßen umwälzt, ist daher problematisch. Schon 2008 warf Chris Anderson in einem Text namens "The End of Theory", der sich noch gar nicht explizit auf KI, sondern auf "Big Data" bezog, die Frage auf, ob die Nutzung großer Datenmengen zur Folge hat, dass die Rolle von Theorie kleiner wird, da die Daten "allein" Ergebnisse hervorbringen. Für die erwähnte Teilchenphysik ist das sicher falsch, hier spielen Theorien weiterhin eine zentrale Rolle.

In anderen Feldern könnte das aber anders sein: Sozialwissenschaften beschreiben z. B. das Verhalten großer Menschenmengen ohne – wie die Physik – von einer mathematischen formulierten Theorie ihres Gegenstandes auszugehen und mithin Vorhersagen zu machen. Für sie mag die intensivere Nutzung von Daten tatsächlich zu überraschenden Ergebnissen führen.

Die GPU (Graphics Processing Unit) ist ein wesentlicher Bestandteil der modernen KI-Infrastruktur. Es handelt sich dabei um eine spezielle Art von Chip oder elektronischem Schaltkreis, der in Mobiltelefonen, PCs, Spielkonsolen, Workstations und Cloud-Computing-Infrastrukturen verwendet wird. Dieses Bild zeigt eine "Radeon R9 290" von AMD als "Die-shot". Ein Die ist ein kleiner Block aus halbleitendem Material, z. B. Silizium, der als Trägermaterial dient, auf dem ein integrierter Schaltkreis hergestellt wird. Die-Shots sind Nahaufnahmen von Computerchips, von denen die "Verpackung" entfernt wurde, in der Regel durch ein recht gefährliches Ätzverfahren mit Schwefelsäure und hohen Temperaturen. Die typischen leuchtenden Regenbogenfarben der Die-Shots entsprechen nicht den tatsächlichen Farben der Chips, die hauptsächlich grau und silbern sind. Der Künstler hat eine Kombination aus externen Lichtquellen, Polarisationsfiltern am Kameraobjektiv und Bildnachbearbeitung verwendet, um den farbenfrohen Effekt zu erzielen. Mehr Informationen: betterimagesofai.org

Generell gilt aber, dass Daten nicht einfach gegeben, sondern immer Ergebnis von (ggf. tendenziösen) historischen Vorannahmen sind, die z. B. wissenschaftshistorisch rekonstruiert werden müssen. Dieser 'bias' in den Daten mag wiederum eher ein Problem in Sozial- als in Naturwissenschaften sein, allerdings ist die Undurchschaubarkeit der Vorgänge in ML-Systemen generell ein Problem für die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses. Zu dieser Problematik gehört auch, dass Wissenschaften unter Umständen auf "KI"-Systeme zurückgreifen, die von der BigTech-Industrie entwickelt worden sind, weil es viel zu aufwändig wäre, solche Systeme selbst zu entwickeln. Auch hier kann man medien- und techniktheoretisch fragen, welchen Einfluss das auf den Forschungsprozess haben könnte.

Der Einsatz von "KI" hat auch Auswirkungen auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit. KI-Technologien erfordern oft Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen, was zu einer stärkeren Vernetzung von Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Bereichen führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Veränderung der Ausbildung und Qualifikation von Wissenschaftler:innen. Es wird unter Umständen erwartet, dass Forscher über Kenntnisse in Datenanalyse, Programmierung und maschinellem Lernen verfügen. Dies erfordert möglicherweise eine Anpassung der Curricula in Hochschulen und Forschungseinrichtungen – ganz zu schweigen von den möglichen Problemen, die "KI" in der Lehre aufwirft, wenn z. B. Studierende ihre Arbeiten von generativen Systemen schreiben lassen.

Rhetoriken einer "KI-Revolution" verdecken, dass neue Techniken keineswegs alte einfach verdrängen [...].

Das zeigt auch: Wenn "KI" in bestimmten wissenschaftlichen Felder eingesetzt wird, trifft diese Technik auf andere Techniken, etablierte Forschungsroutinen und -praktiken. Rhetoriken einer "KI-Revolution" verdecken, dass neue Techniken keineswegs alte einfach verdrängen (obwohl das passieren kann), sondern auch ihrerseits angepasst und eingefügt werden. Es könnte auch sein, dass neue Technologien wie "KI" zunächst abgelehnt werden. Solche Vorgänge sind differenziert mit ethnographischen Methoden zu beschreiben.

Solche Differenzierungen sind wichtig in der Gegenwart, denn derzeit malt eine etwas zu aufgeregte Diskussion einerseits utopische, andererseits dystopische Szenarien über die "KI" an die Wand, ein Vorgang, der in der Vergangenheit auch in Bezug auf zahlreiche andere Medientechnologien (z.B. das Internet) stattfand. Daraus sollte man lernen.