VolkswagenStiftung

Fünf Jahre lang förderte die Stiftung Projekte zur gesellschaftlichen Dimension von Künstlicher Intelligenz. Wir blicken zurück – auf Erfolge, Herausforderungen und die Frage, wie nachhaltig der Impuls der Initiative gewirkt hat – und in die Zukunft.

2018 wagte die VolkswagenStiftung mit ihrer Initiative "Künstliche Intelligenz – Ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen" einen Vorstoß: Sie brachte Technik- und Gesellschaftswissenschaften zusammen, um KI nicht nur technisch weiterzudenken, sondern auch ihre Folgen für unser Zusammenleben zu erforschen. Wer trägt Verantwortung, wenn KI Entscheidungen trifft? Wie viel Transparenz ist möglich, wie viel nötig?

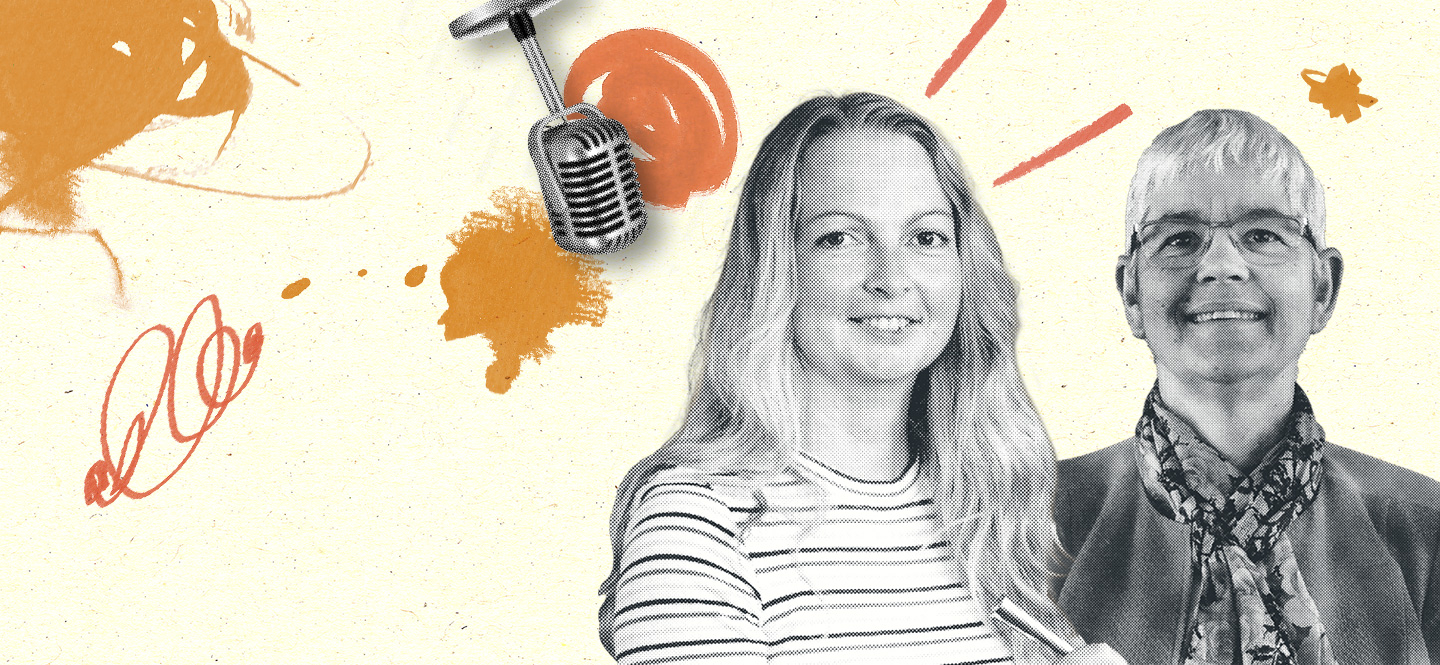

Mit kleinen Planning Grants und großen Projektförderungen schuf sie Raum für interdisziplinäre Teams, die Fragen nach Verantwortung, Transparenz und Regulierung frühzeitig stellten. Unsere verantwortliche Förderreferentin Dr. Ulrike Bischler blickt gemeinsam mit der Projektmanagerin Miriam Reinhart im Gespräch mit Tina Walsweer zurück auf sieben Jahre Projektförderung und das Abschlusssymposium der Initiative im April 2025.

2018 haben wir die Förderinitiative "Künstliche Intelligenz – ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen" gestartet. Eines der Kernziele war es, verantwortungsvolle Weiterentwicklungen von KI-Systemen zu fördern. Ist das aus Ihrer Sicht gelungen?

Dr. Ulrike Bischler: Rückblickend können wir das auf jeden Fall bejahen. Schon 2017 gab es einen Findungsworkshop, bei dem sich erste Teams aus Technik und Gesellschaftswissenschaften formiert haben. Davon hat die erste Ausschreibungsrunde enorm profitiert. Und auch in den späteren Runden hat sich gezeigt, dass das Thema KI in der Forschung angekommen ist – und zwar nicht nur in der Informatik, sondern auch in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften wie Philosophie und Ethik. Es fehlte am Ende weder an aktuellen Fragestellungen noch an qualifizierten Projektteams. Ein zentrales Ziel war ja, eine Community aufzubauen, die Technik und Gesellschaft zusammenbringt. Das ist gelungen.

2018 war KI ja bereits ein großes Thema. Wo hat sich die Stiftung da noch positioniert?

Dr. Ulrike Bischler: Die technologische Forschung war damals schon sehr präsent, hierzu wurde KI breit gefördert. Das Neue bei uns lag im gesellschaftlichen Aspekt: Welche Auswirkungen hat KI auf unser Miteinander? Damals war das Bewusstsein dafür noch nicht so stark ausgeprägt. Heute, einige Jahre später, ist KI in der breiten Gesellschaft angekommen – sei es durch Chatbots oder durch medienwirksame Debatten über Regulierung. Aber als unsere Initiative lief, war diese Alltagspräsenz noch nicht in der Breite sichtbar. Insofern kam unsere Perspektive damals zur rechten Zeit und war vorausschauend.

Hat sich der thematische Fokus der Projekte über die Jahre verändert?

Dr. Ulrike Bischler: Interessanterweise kaum. Die zentralen Themen von 2018 bis 2021 sind heute noch genauso drängend. KI entwickelt sich rasant, das haben wir auch beim Abschlusssymposium gesehen. Viele Detailergebnisse waren zum Zeitpunkt der Präsentation schon wieder überholt, weil sich Softwareversionen oder Anwendungsfelder schnell verändert hatten. Was aber bleibt, sind übergeordnete Erkenntnisse zu ethischen Fragen, zur Schulung von Anwender:innen oder zur Methodik der interdisziplinären Zusammenarbeit. Diese übergreifenden Ergebnisse sind langlebiger als konkrete Einzelfallanalysen.

Die gesellschaftliche Wucht von KI konnte man 2018 noch gar nicht absehen.

Miriam Reinhart: Ja, das sehe ich genauso. Die Dynamik in dem Bereich ist enorm. Denken wir nur an ChatGPT – das kam Ende 2022 auf, und danach ging alles ganz schnell. Menschen, die vorher nie mit KI zu tun hatten, nutzen plötzlich täglich KI-Systeme. Diese gesellschaftliche Wucht konnte man 2018 kaum absehen.

Gibt es Projekte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?

Miriam Reinhart: Ja, da gibt es mehrere. Besonders ein Projekt von Informatik und Rechtswissenschaften hat mich beeindruckt. Es befasst sich mit automatisierten Entscheidungssystemen im Justizbereich – also hochrelevant. Das Team hat die Ergebnisse in einem Comic-Essay "KI vor Gericht" verarbeitet. Es erzählt die Geschichte eines jungen Amerikaners, der aufgrund eines KI-gestützten Systems verurteilt wird. Das ist nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern auch kreativ umgesetzt. Ein tolles Beispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation.

Dr. Ulrike Bischler: Ich erinnere mich gerne an mehrere medizinisch-therapeutische Projekte. Besonders "AnonymPrevent" hat mich bewegt. Da geht es um die anonyme Behandlung pädophiler Neigungen – also ein gesellschaftlich brisantes Thema, bei dem KI zwecks Kinderschutz eingesetzt wird. Oder "ReThiCare", ein Projekt zur Anwendung von KI in der Altenpflege. Da waren es gerade die kleinen, alltagstauglichen Lösungen – wie eine farbige, blinkende Tasse zur Erinnerung ans Trinken –, die überzeugt haben. Auch die Herangehensweise der Forschenden war beeindruckend: Sie sind vorab in Pflegeeinrichtungen gegangen, haben beobachtet, mitgearbeitet. Solche Projekte zeigen, wie KI ganz konkret im Alltag helfen kann.

Und dann gab es noch mehrere Projekte mit politischer Relevanz – etwa im Medienbereich, zu Hassrede und Bots. Besonders spannend fand ich den "Social Media Companion", der Jugendlichen hilft, Fake News und KI-generierte Inhalte zu erkennen. Das ist für die Bildungsarbeit enorm wertvoll.

Wie wurde die Stiftung mit dieser speziellen Themenauswahl in der Fachwelt wahrgenommen?

Dr. Ulrike Bischler: Die Resonanz war insgesamt sehr positiv. Wir haben viel Lob bekommen – für den frühen Einstieg in dieses Gebiet, aber auch für den Mut, heikle Themen wie das Pädophilie-Projekt oder Desinformation anzugehen. Gleichzeitig gab es auch Kritik, insbesondere an der kurzen Laufzeit der Initiative. Viele hätten sich eine längerfristige Förderung gewünscht, um nachhaltige Forschungsstrukturen zu schaffen. Zum Zeitpunkt des Endes unserer Initiative waren jedoch bereits andere Förderer aktiv. Unser Förderangebot hat die Richtung mitbestimmt, die andere später aufgegriffen haben.

Förderprojekte – Zahlen und Fakten

In der beendeten Förderinitiative „Künstliche Intelligenz – Ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen“ hat die VolkswagenStiftung 48 Planning Grants bzw. Workshops und 21 mehrjährige Kooperationsvorhaben mit insgesamt 35,9 Mio. Euro unterstützt.

Miriam Reinhart: Besonders hervorgehoben wurde von den Projektteams die gute Vernetzung innerhalb der Initiative. Ob beim Kick-off, bei der Herrenhäuser Konferenz oder beim Abschluss-Symposium – diese Formate wurden sehr geschätzt. Es gab dort viel Austausch zu aktuellen Fragen der KI, und auch für Nachwuchswissenschaftler:innen waren das wichtige Plattformen. Außerdem war die Flexibilität der Stiftung ein großer Pluspunkt. Gerade in der Corona-Pandemie war es wichtig, dass Projekte verlängert, Mittel umgewidmet oder neue Themen ergänzt werden konnten. Dafür haben wir viel Dankbarkeit zurückbekommen.

Die Initiative ist mittlerweile beendet. Wie geht es für die Stiftung im Bereich KI weiter?

Miriam Reinhart: Auch innerhalb der Stiftung macht KI natürlich nicht halt. Wir haben gerade erst interne KI-Anwendungen eingeführt, etwa für Übersetzungen oder zur automatisierten Textgenerierung. Gleichzeitig haben wir eine interne KI-Richtlinie erarbeitet, um Datenschutz und Datenintegrität zu gewährleisten. Das zeigt, dass wir uns auch organisatorisch mit dem Thema weiterentwickeln.

In der Förderung spielt KI eine prominente Rolle bei zukunft.niedersachsen, unserem gemeinsames Wissenschaftsförderprogramm mit dem Land Niedersachsen. Hier läuft aktuell die erste Ausschreibungsrunde für die KI-Forschungsgruppen Niedersachsen an, denen wir mit einer Förderung von bis zu 2 Mio. Euro für fünf Jahre sehr attraktive Rahmenbedingungen bieten können. Noch bis Ende September können sich Post-Docs bewerben, um hier in Niedersachsen ihre eigene KI-Forschungsgruppe aufzubauen. Im kommenden Jahr ist eine weitere Ausschreibung geplant.

Zudem ist KI in vielen von zukunft.niedersachsen geförderten Forschungsverbünden von zentraler Bedeutung: ob beispielsweise in der modernen Gesundheitsversorgung bei "CAImed" oder im "KI Reallabor Agrar" mit Fokus auf KI-Anwendungen im Bereich Agrar. Zu guter Letzt spielt KI auch bei einigen niedersächsischen Hochschulen eine zentrale Rolle in ihrer künftigen Strategie als Hochschulstandort, die wir beispielsweise in der Ausschreibung "Potenziale strategisch entfalten" unterstützen.

KI-Forschungsgruppen Niedersachsen

Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie und daher von zentraler Bedeutung für das niedersächsische Wissenschaftssystem. Die Ausschreibung verbindet die Ziele einer Personenförderung mit der KI-Methodenweiterentwicklung und deren Anwendung bei vorhandenen Datenbeständen. Stichtag: 30. September 2025

Dr. Ulrike Bischler: In unserer Allgemeinen Förderung hatten wir den letzten Stichtag Ende 2020. Seitdem ist viel passiert – auch ohne eine spezielle KI-Initiative. KI findet inzwischen in vielen anderen Programmen der Stiftung statt. Besonders hervorheben möchte ich das Forschungszentrum für Wissenschaftskommunikation der Universität Tübingen, das sich ganz gezielt mit KI befasst. Die Förderung ist also nicht abgebrochen, sondern eher breiter geworden. Wir haben unser Ziel erreicht, Impulse zu setzen. Und der Erfolg zeigt sich auch darin, dass es heute nicht unbedingt mehr eine eigene Initiative braucht – KI ist längst in der Mitte der Wissenschaft und Gesellschaft angekommen.