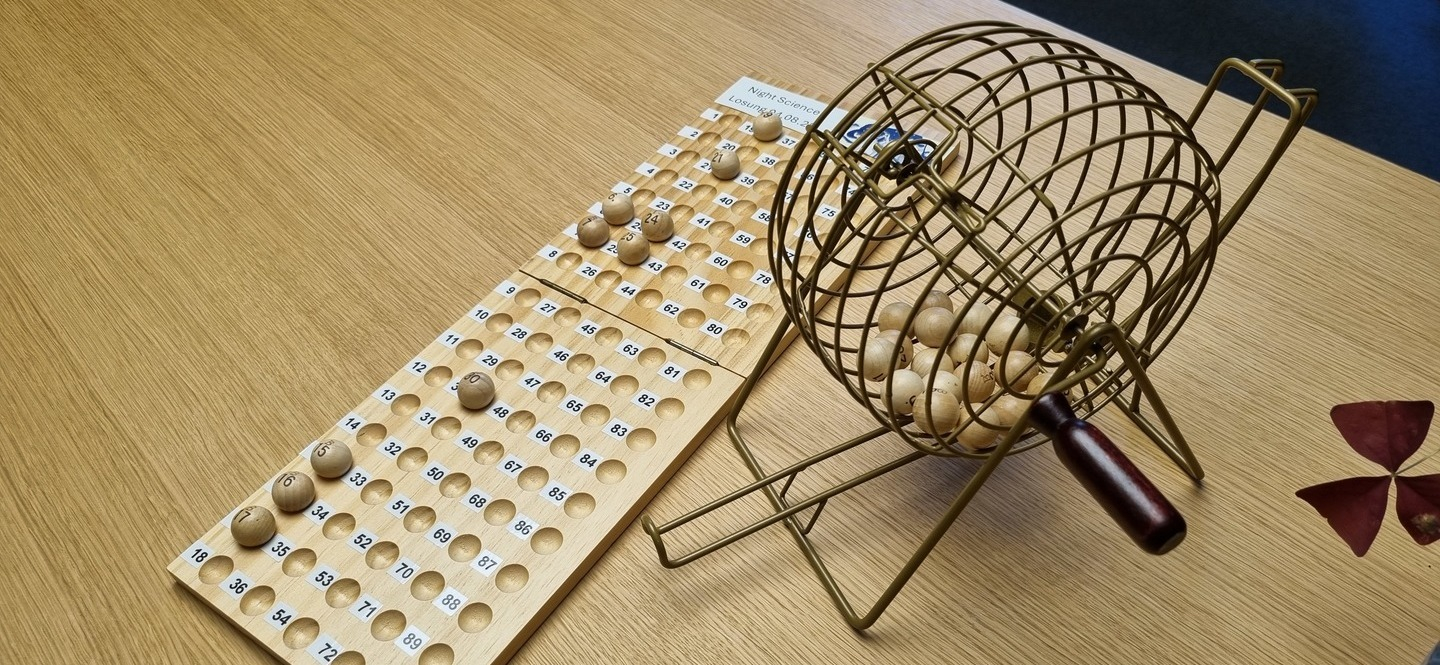

Auslosung der Night Science Projekte im August 2025. Foto: VolkswagenStiftung

Night Science: Zehn Tandems per Losverfahren ausgewählt

54 Anträge, zehn geförderte Tandems – und eine Lostrommel: Mit dem Förderangebot Night Science fördert die VolkswagenStiftung erstmals gezielt die kreativen Anfänge wissenschaftlicher Projekte.

Kreativer Prozess im Fokus

Gezielt die frühen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens fördern: Erstmals fokussiert sich ein Förderangebot der Stiftung auf den Beginn des wissenschaftlichen Prozesses. Mit der Initiative "Night Science" unterstützt die Stiftung die Suche nach kreativen Ideen jenseits bereits klar formulierter Hypothesen. In der ersten Ausschreibungsrunde gingen 54 Anträge ein, von denen nach formaler und inhaltlicher Prüfung 32 für das Losverfahren zugelassen wurden. Anfang August 2025 fiel schließlich die Entscheidung: Zehn Tandems erhalten nun die Chance auf ein Jahr kreativen Forschungsfreiraum.

Förderbedingungen und Programm

Die interdisziplinären Tandems bestehen aus jeweils zwei Wissenschaftler:innen aus den Natur-, Lebens- und Technikwissenschaften, die an unterschiedlichen Forschungseinrichtungen tätig sind.

Das einjährige Förderprogramm beginnt im April 2026. Fester Bestandteil sind drei speziell konzipierte Workshops, die ein kreatives Mindset fördern, individuelle Strategien unterstützen und zur Reflexion anregen sollen. Pro Tandem stehen zudem bis zu 200.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Diese können flexibel eingesetzt werden – etwa für Freistellungen von Lehrverpflichtungen, Forschungsreisen oder kreative Methoden. Anstelle eines klassischen Forschungsberichts verfassen die Tandems am Ende einen Erfahrungsbericht, der die kreativen Prozesse und Lernerfahrungen dokumentiert.

Wissenschaftliche Begleitforschung

Ein Team der TU Dortmund um Prof. Tobias Haertel begleitet die Förderinitiative und untersucht, wie sich das Förderprogramm auf die Kreativität der Forschenden auswirkt. Analysiert werden dabei nicht nur die individuellen Entwicklungen der Teilnehmenden, sondern auch die Strukturen und Rahmenbedingungen der Initiative.

Ausblick

Der nächste Stichtag für Night Science ist voraussichtlich Anfang 2027. Weitere Informationen finden Sie auf der Initiativenseite Night Science – Raum für kreatives Denken.

Die geförderten Night Science Tandems

-

Night Science at the Museum

Prof. Dr.-Ing. Martin Bonnet, Technische Hochschule Köln

Prof. Dr.-Ing. Samir Salameh, Fachhochschule Münster -

Exploring the vanishing world of alpine microswimmers

Dr. Janna Nawroth, Helmholtz Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt

Dr. Sebastian Fürthauer, Technische Universität Wien (TU Wien) - Fundamental Aspects of the Mechanobiology of Organelles

Prof. Dr. Matthias Weiss, Universität Bayreuth

Prof. Dr. Hesso Farhan, Medizinische Universität Innsbruck - An Ecosystem for Ecosystems

Dr. Jonathan Rodenfels, Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG)

Dr. David Zeevi, Weizmann Institute of Science - Von Henne zu Mensch: Interspezifische Ansätze zur Erforschung muskuloskelettaler Erkrankungen

Jun.-Prof. Dr. Beryl Eusemann-Keller, Universität Leipzig

Asst. Prof. Dr. Annemarie Lang, University of Michigan - Kopfkino aus dem Kinderzimmer – ein Hörspiel als Resonanzraum wissenschaftlicher Kreativität

Prof. Dr.-Ing. Ingo Siegert, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Dr.-Ing. Judith Rosenow, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) - Host-microbiome ecology in the face of environmental exposures

Prof. Dr. Johannes Hertel, Universitätsmedizin Greifswald

Dr. Tanya Alderete, Johns Hopkins University - Stressed out for Cancer?

Dr. Charlotte Steenblock, Technische Universität Dresden

PD Dr. Agnes Csiszar, Medizinische Universität Wien - An expedition to explore common languages in microbial ecology across scales and landscapes

Prof. Dr. Hans-Peter Grossart, Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

Prof. Dr. Daniel Sher, University of Haifa - Cell-free evolution or optimization without modification: What we can learn from each other

Dr. Christina Julius, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH)

Dr. Jennifer Pentz, Los Alamos National Laboratory